|

伟大的影像,伟大的意大利新现实主义,伟大的人本思想,伟大的艺术,伟大的光影,伟大的色彩,伟大的现实风景,伟大的特写,伟大的面孔,伟大的眼神,伟大的精神交流,伟大的爱与情感,伟大的摄影师与定格者,伟大的卡洛·迪·帕尔玛。 |

|

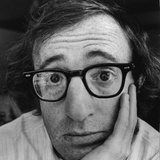

扔下机器和设备。走到人民中去。最神奇的时刻-从一名瑞典摄影师那里偷偷拿到军用胶片。从伯格曼那里借来了灵光。曾伺候过维斯康蒂曾做过伍迪艾伦的闺蜜是贝托鲁奇的情人是安东尼奥尼的眼睛。 |

|

Carlo一生奇妙的际遇太多太令人震惊了,以至于本片出镜阵容豪华到难以置信。一个受访者提到摄影师仍然被当作手工艺人(artisan)而非技师看待的时代,Carlo生活的年代,黑白向彩色过渡的年代,也是欧洲电影最好的年代。 |

|

被受访阵容晃瞎了眼,好多段子都是第一次听说,Sven Nykvist送他胶片的故事简直是电影史上最美妙的一段佳话。 |

|

合作过意大利众多大师导演+伍迪艾伦的传奇摄影师,凭《红色沙漠》与《放大》的不朽创作留名世界。在花丛中出生,对暖色有天生的敏感;童年电车上获得水与糖的馈赠,感知美好享受生活而创造艺术的美;喜欢走路喜欢拍摄街道,「走在路上就是在拍摄我自己的电影」,摄影师的双眼即是摄取影像的机器。合作过或受之影响的电影人无数,众多响亮的名字出镜,回忆一个片段或表达一番感佩。大致按时序一一扫过知名作品,略浮光掠影,也有少许对经典镜头与用色的解读。最好的还是满溢的对电影的爱,「没了好电影生活就不那么好了」。还有一段盟军占领意大利时服兵役的Sven Nykvist送给他们胶片最后拍成《罗马不设防的城市》的佳话。 |

|

迪帕玛真的是从学徒工做起随意大利电影走过黄金时代同所有传奇大师同场后又在纽约伍迪艾伦手下找到第二个家,黑白时期他还是副手级别但彩色时代一跃成为领军人物,出场人士们太牛可以看到不少意大利电影人年纪大了后的样子,利扎尼老后很帅嘛!影片以他老婆做叙事串联寻访,当中却大谈卡洛70年代前半跟莫妮卡维蒂拍拖还拿她当女主导演过三部电影(都没看过,打算找一找)老婆到底什么身份来由反而不讲,这... 不过,这部片子太艺术人生了,作为摄影师父的纪录片太缺干货了,类似那种只谈情绪不讲乐理的乐评,意大利电影的打光神技啦卡洛招牌的雾中风景都有点啥技巧,不肯说啊。 |

|

23.10.11 2号厅 |

|

电影史重要资料,搞创作的也应该看看,人家怎么把一场戏拍成电影,而不是电视剧 |

|

意大利电影的重要见证者与参与者。电影后1/3伍迪艾伦登场,两人不但有12部作品的合作,更是生活中的朋友。《汉娜姐妹》那场三姐妹对话的戏镜头设计得好高级。《爱丽丝》的摄影也让我格外喜欢。决定翻出他们合作的片子重温一番。 |

|

柏格曼的搭檔Sven Nykvist年輕時在義大利影城當佔領軍,給了剛入行當攝影助理的Carlo Di Palma底片,他拿去拍《不設防城市》……小文青們的電影夢,在羅馬電影中心漸漸孵成現實。他可以日光夜景,也可以在昏暗天色中拍出美麗剪影。眾影人愈回憶愈感動,不僅是為了傳主,還為了自己曾有的青春,而Alec Baldwin甚至講到眼裡閃著淚光。又,片中提到許多Di Palma擔任追焦員或攝影助理的電影如《不設防城市》、《大地震動》與《愛情編年史》,都未列入他的IMDb檔案。驚鴻一瞥的黑白片演員中,Lucia Bosé最美。 |

|

关怀人与人间关系的大师啊!出电影院都觉得世界有人文色彩了! |

|

“优雅” |

|

贝托鲁奇:如果说斯托拉罗的妻子,那么迪·帕尔马则是情人;原来帕尔马和莫妮卡·维蒂有过感情经历;关于他和安东尼奥尼的工作方式如何塑造了电影中的色彩和空间早有所耳闻,于是其实最令我受到启发的是他和伍迪·艾伦拍《汉娜姐妹》的一场对话式,他也讨厌所谓各个角度拍一遍正反打的“电视剧拍法”,于是只用了一个三脚架,两脚固定,一脚旋转绕着演员拍摄,效果确实出奇的好 |

|

4.0 迪帕爾瑪和Sven Nykvist 那段膠片的故事太動人了(居然最後用那些膠片拍了《羅馬不設防》)!! 作為攝影指導,他合作過的導演名單簡直太華麗了..維斯康蒂(雖然只是作為攝影助理、跟焦員)、羅西里尼、維托里奧·德·西卡、安東尼奧尼、貝托魯奇、伍迪艾倫...(特別喜歡迪帕爾瑪自己說作為攝影需要像音樂家或是畫家那樣進入電影

,喜歡散步和觀察真是所有攝影師的共同愛好) Eyes Contact |

|

遗孀视角,于是全片有一种柔光滤镜感,满满崇拜,最后的ciao carlo更是煽情,作为纪录片是乏善可陈。但很喜欢他采访里说最喜欢纽约的街道,然后下一个镜头就是汉娜姐妹里Michael Caine在纽约街头奔跑的画面。 |

|

#资料馆#感觉上了一堂电影史课,采访阵容亮瞎眼……伴随意影成长,从新现实主义到市民喜剧到现代主义,摄影机运动和对色彩的把握都是开风气之一流,和意名导合作的掌镜作品一一点过:罗马不设防、擦鞋童、意大利式结婚、红色沙漠、放大……原来和莫妮卡·维蒂有过一段情,甚至导演了三部片都是女友主演。后来赴纽约和伍迪·艾伦混,又是长达12部作品的合作,和老头发展出了难得亲近的朋友关系。喜欢暖色调因为教堂壁画传统、喜欢走路可以用目光记录属于自己的电影、喜欢特写用眼睛传达情感……带着对人类的爱去拍摄。(罗马不设防的胶片得来过程真的是一段佳话了。) |

|

Carlo Di Palma 的黑白和彩色是完全不同的质感 从最早他提及的 Gianni Di Venanzo 作为领路人 从 Visconti 的 Ossessione 开启了自己的跟焦员、进而到罗西里尼的两部战争名作里助理 最后走入安东尼奥尼的黑白世界 后面的进展大家都知道了 另一个贡献是看到一些不同导演的关注点 比如 Ken Loach 和 Wim Wenders 的看法角度以及言之有物 而合作过的 Woody 和 Bertolucci 切入点和能谈及的更丰富 反而是 Mikhalkov 这样的没啥意思 p.s. Sven 和他的那段故事以及那卷胶片的作用被再次讲述出来依然动人 |

|

帕尔玛就是色彩,就是浪漫,就是诗意的生活,是伍迪·艾伦电影的点睛之笔。瞧这个名字都这么有格调。 |

|

ALPHA MALE AURA come get illusion |

|

稍显正式的采访 略显干涩的片子 隐身太久的大师 |

|

爱 |

|

“再见,卡洛!回忆你是很美好的事,也很伤感。” 他出生在色彩斑斓的鲜花中,开花店的母亲47岁才有他。他是一个见证了意大利电影最辉煌时代的青年,最后也把自己变成了这些伟大的电影艺术家中的一员。贝托鲁奇说他是他的“情人”。正像小时候被托付给电车司机时司机安慰他用的水和糖,拍好的电影,享受美好,简单生活。和众多知名导演合作,罗马和纽约都是他的家乡。托资料馆的福里面提及的很多片子看过,但图便宜来的人呢真看得下去?2019-1-15 15:30想:标记一下而已,估计周六资料馆看不动了。两部够了。等再多看点安东尼奥尼再看 2021-12-18 17:59世界电影诞生日“看过”。中国电影博物馆2021国际影展收官意大利影展最后一部,1号厅约95成满。大爷大妈居多一进场就听见朱刚大嗓门儿。今天影博四连 |

|

一辈子拍一百个片儿太幸福了,十五岁入行,从维斯康蒂,罗西里尼,米开朗基罗到伍迪艾伦。 |

|

黄金时代与超人类们 |

|

Ciao, Carlo |

|

这么无聊的电影还是很少见。影像没有一点延展的空间,就只是证实。 |

|

一位摄影师,半部(伍迪艾伦)电影史(笑),卡洛·迪·帕尔马从战火中入行,几乎全程跟随了意大利战后新现实主义的发展,贯穿安东尼奥尼、贝托鲁奇、维斯康蒂、德·西卡等大师的重要作品发展,最后将欧洲的电影风格带入纽约,投入了另一位大师伍迪艾伦的怀抱,后半段几乎要溢出屏幕的英雄惜英雄的感觉。影片结尾的告别彩蛋更加催泪,一众电影人“再见卡洛”之中,频频向天上望去,仿佛这位传奇摄影师真的在天堂关怀、守望着我们。 |

|

纪录片里的哥大教授和《安妮·霍尔》里被麦克卢汉打脸的哥大老师几乎如出一辙,很好笑了。 |

|

黑白到彩色,从安东尼奥尼的眼睛到伍迪艾伦片场的’gift’, 最有感触的是Carlo自述be a part of struggle. 然而作为纪录片在素材组织上太一般了。这位只在片头片尾发声的遗孀,风度翩翩地游走在欧洲和美国街头寻访曾经的合作者,她似乎不太了解自己的丈夫,一位光影大师的灵魂不该是只有水与糖的。 |

|

参与录制的导演等等阵容强大 |

|

走廊上只有一盏蜡烛用来打这一场戏的光,我告诉伍迪,没有人会这么做,钢琴就那么弹着,人呐,则是无比忧郁。 |

|

资料馆。 |

|

插入的电影镜头才是最有力量的 取景 构图 色彩 光影 人物特写 都非常牛逼 片子本身拍的着实乏味了些 |

|

遗孀角度,纪录片稍显枯燥。摄影系学生的标杆榜样啊。贯穿欧洲战后电影史,想到没想到的大咖都露脸了,又全是溢美之词🥱。《红色沙漠》、《放大》看了很多年了,对里面的色彩处理记忆犹新。好的摄影指导得钻研剧情,使之融入,在把握全局的基础上用主观视力去构筑画面。对暖色敏感的他活跃在黑白向彩色电影过渡期,运气也真好。眼睛时时在拍摄的散步爱好者,不依赖机器,选择人类。但并不觉得他和伍迪艾伦搭,他就该留在意大利。看的时候出于无聊猜他什么星座,猜了天秤猜金牛,原来是白羊,呃,拍了那么多片,精力旺盛挺符合的。 |

|

卡洛的一生是前半部安东尼奥尼、贝托鲁奇、维斯康蒂、德西卡等意大利诸神合集的电影史加上后半部伍迪·艾伦电影史。遗孀格调及滤镜的纪录片,亮瞎眼的皇皇片目和受访阵容,但需要费一番周折才能从满篇高山仰止、歌功颂德的浮夸泡沫中打捞出那些珍贵的片场工作记录画面,也才能淘洗出卡洛对电影和技术的质朴、诚挚和恳切。 |

|

摄像的机位,灯光的设计,色彩的搭配,创作的自由,情感的艺术……意大利电影国宝级摄影天才所是。名导人人爱,人生大赢家。 |

|

碰到好母亲的意大利妈宝真幸运;也要感慨原来伍迪艾伦不一样是有原因的。 |

|

梦回罗马了属于 |

|

无论是研究伍迪艾伦还是帕尔马,都离不开这俩人中任何一位。互相成就的合作伙伴和友谊,让人羡慕。”Ciao, Carlo,回忆你是一件美好的事情,但是也很伤感”道出了整部纪录片的初衷。忆古惜今,希望热爱电影的人一直美好下去。 |

|

纪录片本身挺无聊 |

|

看过最好的纪录片。第一次知道原来Carlo还和莫妮卡有一段恋情并孕育了三部电影。从维斯康蒂开始,与安东尼奥尼一同步入大师殿堂,到和伍迪艾伦合作12部影片结束。最后一位摄影大师 Ciao, Carlo. |

|

#中国电影博物馆#意大利电影展

关于艺术还是看意大利。 |

|

『资料馆』温柔与暖意 |

|

记录一个优秀的摄影师并不意味着纪录片本事也是优秀的。片子真的挺无聊的。ps就算是看到《解构爱情狂》的片段还是能瞬间笑出声! |

|

从十五岁成为维斯康蒂的跟焦员,到和安东尼奥尼进行彩色电影的探索,再到和伍迪·艾伦数十部作品的深度合作,卡洛·迪帕尔马的摄影时而如作图般精准,时而如作诗般随性,但是归根结底都是在为电影找寻最为恰当的表达方式。他对于创作充满人文主义思考的同时从不附庸洛杉矶为代表的商业电影,可以说他不是为了金钱,而是实在地为了反映人在社会中的处境而拍摄。 |

|

23.10.11小西天资料馆。本来想着换换脑袋来练一下听力,结果出奇得好看啊,也确实在电影领域能听懂的更多了。neorealismo的黑白片和 《放大》《红色沙漠》放在银幕上的色彩还原度和清晰度非常高,如此一下子悟到Carlo的水平。我觉得时代机会和灵性双成就了他,太难得了。如今的摄影缺少了太多“nella strada”的观察和对la luce的判断和悟性,按部就班的工作流不知是好是坏,总之用思维超越技术的摄影师在少数。carlo 太让人爱了,好的摄影一定是pieno di umanità 的。意大利语的可爱之处,也在于quando ci parliamo “ciao”come “goodbye”, parliamo “hello”allo stesso. Ciao carlo! |

|

1.5x |

|

既是大师帕尔马的艺术创作史也是意大利辉煌年代的电影史,还有伍迪艾伦的巅峰时期的作品回顾。绝对是影像表现的创造大师,被电影史所铭记。 |

|

What a poetic cinematographer! Oral and image history in this film give us much important info about this legend who witnessed the new realism films history in Italy. |

|

这不比上学有用 |

![豆瓣评分]() 8.0 (180票)

8.0 (180票)

![IMDB评分]() 6.9 (137票)

6.9 (137票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 70%

烂番茄: 70%![Metacritics评分]() Metacritics: 65

Metacritics: 65