|

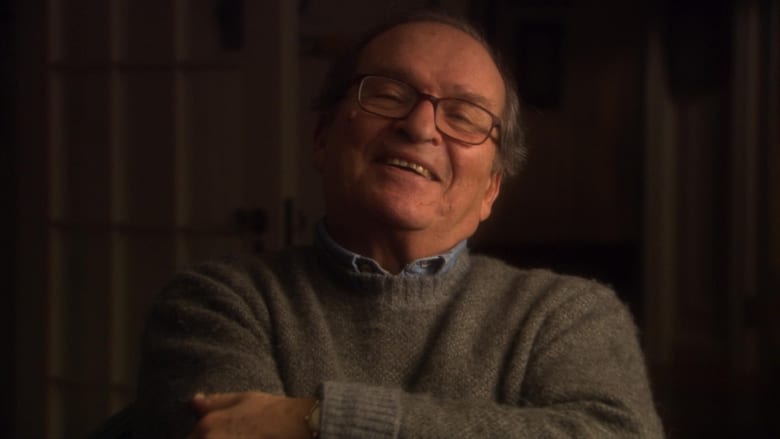

不像是《德帕尔玛》通篇都在谈作品,吕美特几乎都是在谈自己。一头一尾谈到的那个曾经被士兵轮奸的女孩,以及自己当时没有采取任何行动的事实,深刻影响了他此生作品的底色。所以他才说他所有作品的基石都是在探讨,什么是公平?或许也无需回答,正如他所言:当作品足够出色,道德观自然显现。 |

|

我认为,为个体而抗争,对我来说是生命的本质,是一个有价值的生命本质。我觉得不仅仅是军队,世上一切都在合谋,摧毁人的个性。Lumet |

|

不太喜欢本片体例,但也是和其中心相符合的,从吕美特电影里常见的主题入手,听吕美特谈自己的人生经历和价值观念,更像是个人物访谈,想看轶事的会失望。 |

|

吕美特的自说自话。他讲自己不会拍西部片,不认为人面对山顶比面对墙壁会更有趣味。想到他的那些经典,紧凑的区域,异常的扣人心弦。空间的局限,却让能量聚集暗涌,神奇的他就有这个水准与掌控力,无人能敌。他最喜欢的城市是纽约,离开纽约他会流鼻血哈哈,而他也把纽约的疯狂焦虑矛盾展现出来了。 |

|

剪各种好片子在里面的纪录片就好看 |

|

“如果我拍的足够出色,道德观就自然出现” |

|

导演的话很感动 |

|

作为导演自述生平的作品,吕美特显然没有帕尔玛那样的好口才,所以没能做到如数家珍地讲履历,不过还是提及了父子关系对他的影响,以及在火车上未能仗义出手的遗憾,而后者间接地促使了导演在其作品中不断涉及公正这一主题,看到导演评价热天午后里的帕西诺就像是未愈合的伤口还真是准确得不得了。 |

|

导演伟大之处在于,他是一个魔法师,且玩的是白魔法,这样的魔法师是把制造黑魔法的巫师当作其一生的敌人的,他希望这个世界美好,且要世界一直美好下去。

他是伟大的魔法师,如其自述,他思考社会问题、拍社会题材电影,一切出发点首先是保障个体。若个体总被侵犯,那集体何以存在?那又何谈美好呢? |

|

热天午后里的帕西诺像未愈合的伤口。好的剧本导演不需要立场和角度,一般的如果也如此很可能一团糟 |

|

之前嫌baumbach不算杰出导演 但一对比同类型的filmmaking of filmmakers电影 [de palma]还是要高明许多 @SIFF |

|

"I love characters who are rebels because not accepting the status quo, not accepting the way it's always been done, not accepting that this is the way it has to be is the fundamental area of human progress and drama, god knows." |

|

“当时,美国人是世界上最好的现实主义演员,无论电影还是戏剧。但只有这一种形式,它并不比别的更优越。还有无数种表演风格需要你去了解。比如,王政复辟喜剧怎么演,莎士比亚和王尔德又怎么演。于是我离开了演员公司(卡赞创立的)”……吕美特倒真是做到了捍卫十二怒汉价值理念,戏里戏外表里如一。 |

|

艺术家根本就是个人主义的,跟军队所倡导的集体主义是天然的对立。所以文工团能出艺术家?扯远了。他是犹太人啊,麦肯锡是他的黑点,不过他也做了解释。让我想起了woody ellen。 |

|

也是一位非常纽约离开纽约就活不下去的导演。戏剧功底扎实创作精力旺盛。自然主义而非现实主义。无意识下在道德线上的摇摆。这样一想making movies那本书也写得非常棒啊。 |

|

发现居然忘了标。这年头,好心人真心实意地说老实话也要被说寻常了。 |

|

吕美特是那种令人敬仰的导演,因为他首先是一位社会学家,其次才是一位艺术家。 |

|

「從本質上來看,電影給哲學上了一堂希望之課。電影告訴哲學家:沒有什麼好失去的,因為電影面對的就是暴力、背叛和淫穢。它對我們說:思想在這其中並沒有消失,思想在這些元素自身中也能獲得勝利。它不會總是勝利,它不會處處勝利,但勝利確實存在。」(阿蘭巴迪歐《電影作為絕對不純的藝術》) |

|

西德尼是一位大师级导演,就他经历和电影都深刻的在探讨社会问题,艺术家推动社会进步的喉舌力量,尽管人们并不领情,他们也甘愿这样做 |

|

更像是鲁迈特的个人传记。能隐约感觉到中间穿插的那些鲁迈特电影的片段,是主创想引导到他的个人经历对作品风格和内涵产生的影响,但恕我直言有点牵强,正如鲁迈特自己所说,“(十二怒汉)改写了律法,但我是为了改写律法而拍的这部电影吗?不,我拍这部电影只是为了得到下一份工作”。 |

|

导演的自我剖析。 |

|

一以贯之的吕美特 |

|

自说自话:我不是什么天才,我只是喜欢自己的工作,经过人生的起起伏伏后,痛苦与欢乐,都变淡了,这很棒。 |

|

在纽约这个闭塞的大城市里,因为贫困吕美特从小就跟随父亲演戏,多年的成绩也让他感到非常幸运和骄傲。他从不主动的把道德观放在自己的电影中,但是每一部电影都呈现出明显的批判性思考。无数次提名奥斯卡奖项,但终生未得到最佳导演的小金人。 |

|

听Sidney Lumet谈自己的电影世界,所讲述的东西其实比较寻常套路,远没有片名那么地走心有趣;而影片的形式也趋向常规,简单的访谈画面搭配上剪辑处理过的电影片段,而选取的片段则略显长了点,令这部纪录片的长度显得有点勉强。三星。 |

|

看吕美特的电影总得有一种很深的激情,听他在这里讲却变成了一种通透的,平和的,中性的人性元素——公平。 |

|

吕美特的道德。 |

|

看到片尾说他当时已经83岁, |

|

虽然只是吕美特谈自己的电影(很主观)但是还是对于喜欢他的影迷有很多帮助,从未能伸出的手到父亲的影响到生涯的苦难,谈及了很多片很多内幕。道德 家庭 戏剧 犹太 政治 很多关键词多次出现。很喜欢吕美特非常喜欢他的电影所以感受不错。 |

|

谈得比较浅,但是又有一个片单了。 |

|

从未获得过奥斯卡最佳导演奖的离开纽约去往任何时区都会流鼻血的极左的吕美特 保持激进 保持愤怒 “我不拍摄道德观 我只拍那个场景那群人 如果我拍的足够完美 道德观就会自然出现” “纽约这一城市背景 可以承载任何情绪” 2016siff |

|

素材剪辑得太乱 |

|

没人评价?SIFF看的,人很少期间陆陆续续走了不少人,其实没什么太多东西,全程只是吕美特自己在说,而且对吕美特如果之前不了解一些的话会不知所云,只是一个访谈记录 |

|

呂美特的叨逼叨;法庭不為伸張正義而存在,只是給他們伸張正義的機會。他們最終能得到公正嗎?可能,僅僅是可能。《大審判》;結尾:在50年間導演了44部影片,獲46次奧斯卡提名,6次奧斯卡金像,但他從未獲得過奧斯卡最佳導演獎(真的是委屈死了吧)05年獲得奧斯卡終身成就獎(是個安慰獎了) |

|

确实是很左的一个老头啊,最后这字幕配的也是可以,一个奥斯卡最佳导演都没拿但获得了终身成就奖。也没有聊太多电影技术方面的心得,更多还是社会体验和选材,他不做角色的行为选择,行为是下意识的结果,而这个行为自然会表达出它所承担的道德立场。 |

|

“Individuality” |

|

siff2016.06.12 吕美特谈吕美特,穿插吕美特的作品,从他的生活轨迹出发,有许多有趣的呼应。更像是导演的访谈分享。(看的人不多,还走了不少,还有比如楼上这种看豁边的分享,吕美特说的是他在热天午后用自然主义方式执导,不是专指表演也不是一贯如此,不要误导了群众) |

|

“我拍的是那件事和那群人,如果我做得够好,道德观念自然会浮现。我绝不否认我电影里出现的“道德观”,我知道的确有,不同之处在于你们认为这是我有意识的行为,而我认为这是下意识的选择。我没有刻意为之。” |

|

看了一半,以为这个人会更有趣一点的。有点失望。 |

|

#is it fair |

|

对于吕美特的影迷来说,这个纪录片真是太好了 |

|

一看就是一个超级聪明的人! |

|

@2016-06-20 14:10:34 |

|

每年电影节都会看一部关于电影人的纪录片,吕美特也是心头好,十二怒汉当年看呆了,然后热天午后是在浦口电脑房里的包间和小伙伴们一起看的,好看。能听听他自己说说导演经历,感觉对他的理解又近了一分。上海电影节 |

|

2022-01-30

兴乐园书房

大萧条时期,生活如此艰难,其他问题都太奢侈,比如道德,不公平算什么?

你知道《三便士歌剧》里布莱希特那句了不起的台词吧!

”先喂饱肚子,再谈对与错。”

|

|

即便自己评论自己,也以细节描述和回忆感慨为主,本片导演并没有加入过多的判断,吕美特的政治观点是一个重要解析点,是非功过就只能让后人看了 |

|

其实就是个访谈,但对影迷来讲还是挺有价值的。 |

|

探讨正义就是吕美特电影一贯的主题 |

|

值得尊敬的人 |

|

我的主题就是什么是公平,那个没有为在火车上被qj的小姑娘站出来的自己在无数的电影里挺身而出,反复叩问,为什么你没有那么勇敢 |

![豆瓣评分]() 7.4 (123票)

7.4 (123票)

![IMDB评分]() 7.2 (票)

7.2 (票)![Metacritics评分]() Metacritics: 66

Metacritics: 66![TMDB评分]() 6.56 (热度:1.40)

6.56 (热度:1.40)